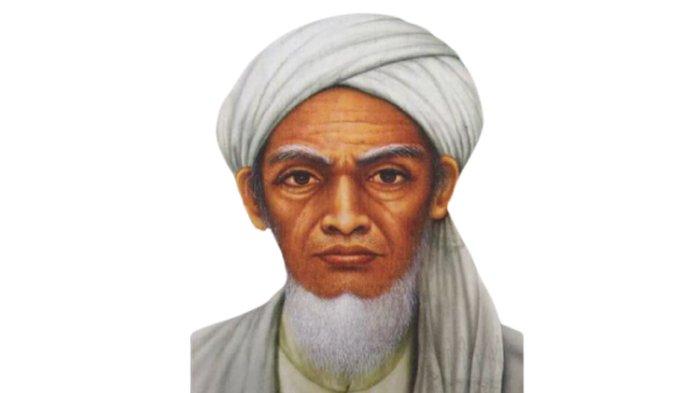

SUNAN GUNUNG JATI

Syarif Hidayatullah

Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih di kenal sebagai Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Walisongo, ia dilahirkan Tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, Putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Padjajaran (yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim).

Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana (Tumenggung Cirebon pertama sekaligus uwak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu), ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon ke-2 pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati.

Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dan Korem 063/Sunan Gunung Jati di Cirebon.

SILSILAH

Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyi Mas Rara Santang putri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar al-Husaini, seorang keturunan dari Rasulullah dari sayyid fam Al-Husaini

Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan menimbulkan kesimpangsiuran sehingga pada masa pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan dan alim ulama senusantara dan mancanegara (bahasa Cirebon: Gotra Sawala) pertama yang dimulai pada tahun 1677 di Cirebon maka Pangeran Raja Nasiruddin (bergelar Wangsakerta) mengadakan penelitian dan penelusuran serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli di bidangnya.

Hasilnya pada tahun 1680 disusunlah kitab Negara Kertabumi yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah (Tritiya Sarga) yang sudah diluruskan dari kesimpangsiuran klaim oleh banyak pihak.

- 1. Nabi Muhammad Saw

- 2. Sayyidah Fatimah Az Zahra + Sayyidina Ali

- 3. Sayyidina Hussein As Sibthi

- 4. Syarif Ali Zainal Abidin

- 5. Syarif Muhammad Al Baqir

- 6. Syarif Ja'far As Shodiq

- 7. Syarif Musa Al Kadzim

- 8. Syarif Ali Ar Ridho

- 9. Syarif Muhammad At Taqi

- 10. Syarif Ali An Naqi

- 11. Syarif Hasan Al Askari

- 12. Syarif Muhammad Al Mahdi

- 13. Syarif Ali

- 14. Syarif isa

- 15. Syarif Yahya (Uzbekistan)

- 16. Syarif Abdullah

- 17. Syarif Ahmad

- 18. Syarif Jalaludin

- 19. Syarif Ahmad Jumadil Kubro

- 20. Syarif Ali Nurul Alam

- 21. Syarif Abdullah Umdatudin

- 22. Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati)

- Nabi Muhammad SAW

- Siti Fatimah

- Sayid Husen

- Sayid Abidin

- Muhammad Baqir

- Ja’far Sidik

- Kasim al-Malik

- Idris

- Al-Baqir

- Ahmad

- Baidillah

- Muhammad

- Alwi al-Mishri

- Abdul Malik

- Amir

- Ali Nurul Alim.

- Syarif Abdullah (Sultan Hut / Sultan Mahmud)

- Sunan Gunung Jati.

Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah.

Babad Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuwana membangun Kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Syarif Hidayatullah mengambil peranan mambangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk itu setelah Uwaknya wafat.

PERNIKAHAN

Memasuki usia dewasa (sekitar tahun 1470 - 1480) ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama.

SYIAR ISLAM KE BANTEN DAN PENDIRI KESULTANAN BANTEN

Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) bersama dengan Pangeran Walangsungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten, Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad (perang) tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja namun juga perang melawan hawa nafsu, penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan Pucuk Umun (penguasa) Wahanten Pasisir. Pada masa itu di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa yaitu Sang Surosowan (anak dari Prabu Jaya Dewata atau Silih Wangi) yang menjadi Pucuk Umun (penguasa) untuk wilayah Wahanten Pasisir dan Arya Suranggana yang menjadi Pucuk Umun untuk wilayah Wahanten Girang.

Di wilayah Wahanten Pasisir Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten (putri dari Sang Surosowan), keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak yaitu Ratu Winaon (lahir pada 1477 M) dan Pangeran Maulana Hasanuddin (Pangeran Sabakingkin: nama pemberian dari kakeknya Sang Surosowan) yang lahir pada 1478 M. Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya.

Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada 1479 setelah sebelumnya menghadiri rapat para Wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para Wali.

WAFAT

Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisnapaksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka.

Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu. Kepemimpinan Cirebon dipegang sementara oleh Fatahillah selama 2 tahun, antara tahun 1568 sampai ia wafat di tahun 1570 Masehi. Takhta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya, Zainul Arifin yang naik takhta di usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu.

Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena ia dimakamkan di komplek pemakaman bukit Gunung Jati, yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung.